愛する人と結婚し、可愛い赤ちゃんが生まれて幸せの絶頂にいると思われる女性が、『産後クライシス』と呼ばれる状態になり、離婚さえ考えるようになる。最近では社会現象にまでなっている『産後クライシス』。その意味と、原因、そうならないためにはどのような方法があるのか、ご紹介します。

産後クライシスの意味とは?

産後クライシスとは、NHKのテレビ番組で取り上げられて使われるようになった造語です。クライシスは、危機・崩壊・局面という意味で、出産後、2年以内に夫婦間の愛情が急激に冷え切ってしまう現象のことを指します。近年、産後クライシスが原因で離婚に至るケースが増えてきて社会問題になっています。

産後クライシスはいつからいつまで続く?

平成23年に厚生労働省が行った、全国母子家庭世帯等結果報告によると、離婚したときの子供の年齢が0~2歳の時の割合が一番多いという結果が出ています。(死別を除く)次に多い子供の年齢が3~5歳なので、この統計をみると、子供が幼児期に親が離婚する夫婦がとても多いという結果がわかります。

また、ベネッセ次世代研究所が、子供が2歳までに配偶者への愛情がどれだけ変わっていくかを調べた調査結果があります。その結果によると、妻側から夫への愛情が徐々に減っていく傾向が見られるのです。

妊娠期は配偶者への愛情を感じる割合は夫婦ともに同じくらいだったのに比べ、出産後は女性の方がだんだん夫への愛を感じる割合が減っていくのです。子供が2歳になる頃には、夫は妻への愛情を約半数が感じるとしているのに対し、妻は全体の34%ほどしか夫を愛していないという結果が出ています。この結果から、産後クライシスの傾向として、妻から夫への愛情が徐々に減っていくケースが多いということがわかります。

産後クライシスになりやすい人には共通点があった?

女性側に多い産後クライシスですが、実はなりやすい人にはある共通点があります。これから出産を控えている人や、赤ちゃんを産んだばかりの人は是非参考にしてください。事前に対処方法を考えておけば、避けることもできるかもしれません。

完璧主義の性格

完璧主義の人は産後クライシスに最も陥りやすい人です。子育ては自分の思うようにいくものではありませんし、子育ての他にご飯を作ったり、掃除をしたりなどやることがたくさんあります。しかし、赤ちゃんがだだこねたりしてしまうとこれからやろうと思っていた家事ができなかったりと今まで完璧にこなしていた家事もできず、イライラが募ってしまいます。完璧主義の人は、適当にやることができず、心身ともに疲れてしまい産後クライシスに陥りやすいのです。

神経質な性格

完璧主義の人と同じくらい産後クライシスに陥りやすいのは神経質な人です。育児本や他のママさんの赤ちゃんと比べて、「自分の子はもう1歳なのに〇〇がまだできない…」ととても気になってしまい、それがイライラに繋がり産後クライシスに陥りやすくなってしまいます。赤ちゃんの成長スピードに差があるのは当たり前です。子育てや子どもの成長に正しい、間違いはありません。ゆっくり見守ってあげましょう。

夫婦間に愛情を感じられない・会話が少ない

夫婦間でスキンシップがなかったり、会話が少ないと産後クライシスに陥りやすい特徴にあります。コミュニケーションをとらなければ夫婦の絆は深まりません。妻が育児で悩みがあっても、夫婦の仲があまりよくなければ相談できませんよね。夫側も仕事の悩みがあっても打ち解けられませんよね。そういったところからお互いに不満や不安、イライラがつのり産後クライシスに陥りやすくなってしまいます。

夫が亭主関白

夫が亭主関白であることも産後クライシスに陥りやすい人の特徴の一つです。赤ちゃんにずっと付きっ切りで、自分の時間がとれないことは思っている以上にしんどい時があります。そんな妻に対して、仕事から帰ってきたときに「ご飯まだ?」なんて言ってはいけません。仕事で疲れているかもしれませんが、妻も育児で疲れているのです。「休んでていいよ」などと気を遣ってあげられると産後クライシスは避けられるかもしれません。

産後クライシスになる原因と理由

では、なぜ産後クライシスに陥ってしまうのでしょうか。また、妻はなぜ、子供が生まれて2歳になるまでの間に夫への愛情が冷めていってしまうのでしょうか。

出産後のホルモンバランスの乱れなどで精神的に不安定になる

女性は妊娠中、子宮内で赤ちゃんを育てるために黄体ホルモンが分泌されます。そのホルモンの分泌により、ホルモンバランスが乱れてきます。出産後、今度はそのホルモンが分泌されなくなったことでホルモンバランスが元通りになるため、また身体の中で大きな変化をきたします。ホルモンバランスが乱れることで、精神的にイライラしたり急に涙が出たりと精神不安定になるのです。

夫の理解がない場合、わかってもらえない辛さも加わり自分では気持ちのコントロールができなくなり、産後クライシスに陥ることがあります。

慣れない育児疲れなどで性欲や旦那への愛が減退する

出産後24時間続く育児で妻は心身ともにとても疲れるものです。赤ちゃんが寝ている時に家事をやるなどして、なかなか自分の時間も取れない毎日です。夫への気遣いさえも出来ない時期なのに、性生活を再開させることなど無理。そう考えてしまう妻も少なくありません。疲れているのだから寝かせてほしいと思う場合もありますし、出産の際に会陰切開をしている場合は傷が怖くてセックスから遠ざかってしまう女性もいます。

夫側は、何度か誘っているのに拒まれることが続くと、誘う気持ちも失せてしまい、だんだん性生活がなくなっていく…そうして、愛情さえも遠のいていってしまうというケースもあります。

産後の夫の協力不足でイライラしてしまう

妻は妊娠中、つわりから出産まで自分の身体の変化に戸惑いながら赤ちゃんを産みます。出産間近になると、身体が重くなり歩くのさえ困難になることもあります。大きなお腹のせいで胃が圧迫され、食欲が減退することも。そんな風に妊娠中を過ごし、出産にこぎつけるのです。出産も女性にとってはとても大変なことです。そして、出産したら今度は育児が待っています。常に赤ちゃんと向き合い、お世話をする。思い通りにいかないこともたくさんあります。そんな時に一番力になってほしい夫が協力してくれなかったら、夫への不満は一気に膨らみます。

出産後の夫への愛情が試されるのは、「いかに妻に協力するか」ではないでしょうか。子供は2人で育てるものなのに、妻ばかり大変な思いをしていたら、妻は夫への愛情を今までと同じように持てるでしょうか。夫の協力不足、これは産後クライシスの大きな原因のひとつなのです。

夫婦の子育てへの意識の差

妻は赤ちゃんをお腹に宿した時から、母性を感じ始め、大きくなっていくお腹とともに母親としての意識を育てていきます。お腹の中で動く赤ちゃんを毎日感じることで精神的に成長していき、出産のときにはすっかり母になっているのです。赤ちゃんが生まれると、育児を通して今までとは意識が変わっていきます。

しかし、夫の方はお腹が大きくなっていく妻を見ても自分が父親になる実感はなかなか沸かないものです。お腹に手を当てて、赤ちゃんが蹴るのを感じても「不思議だな」と感じるくらいです。生まれてきた赤ちゃんを見ても、すぐに父親としての実感や責任を感じられる人は少なく、赤ちゃんと暮らしていく生活の中で徐々に芽生えていくものなのです。

この意識の差が、我慢できないと感じることがあるのです。母性やホルモンの関係で、赤ちゃんが生まれたらすぐに赤ちゃんのお母さんになる妻に対し、夫の環境はなんら変わらず、赤ちゃんが急に来たという感覚の人もいます。そんな夫に対して、妻は、「父親になったのだから」とついつい厳しい目線で見てしまうのです。育児をどう手伝っていいかわからない夫に対して、イライラが募り、愛情が感じられなくなってしまうというケースがあります。

夫からの愛情の無い言葉や態度(デリカシーがない言葉)

出産後、女性はホルモンバランスの乱れで精神的に不安定になっています。そんな状態の妻へ夫が投げかけた心無い言葉で傷つき、夫への不信感を募らせるというケースもあります。

- 育児に追われて夕飯の支度が遅れてしまったことに対して文句を言われた。

- 義理の母がアポ無しで来るのをやめてほしいと、夫に言ってもらおうとしたが、お袋も初孫が見たいんだと取り合ってくれなかった

- 夜中に赤ちゃんが泣いていたら、夫に大きなため息をつかれた

- 美容院に行きたいので赤ちゃんのお守りを頼んだら、俺だと泣かれてしまうから嫌だと言われた

- 出産後に、お腹がすぐにはぺたんこにならないのを見て、まだ赤ちゃん入ってるの?と言われた

- 仕事から帰ってきたら、赤ちゃんの世話よりスマホゲーム

- 熱がある中、母乳をあげなくてはならず薬が飲めない。そんな状況で俺の夕飯どうしたらいい?と聞かれた

こんな事言われたりされたりしたら、悲しくなりますね。全員がこのような夫ばかりではありませんが、中にはこのような言動が産後クライシスのきっかけになった。というケースもあります。

妻が産後クライシスを悪化させないための5つの解決策

2人の間に赤ちゃんが生まれてきて家族が増え、これから幸せいっぱいの生活が待っているはず。それなのに、産後クライシスになってしまうなんて悲しいことです。特に妻が夫への愛情が減ってしまう傾向が強い産後クライシス。どうしたらそれを回避できるのでしょうか。妻側ができる対策をいくつかご紹介します。

同じ年頃の赤ちゃんがいるママ友を作る

同じ境遇の人と愚痴を言い合うだけでもストレス発散になるものです。子供の年齢や境遇が違う人に話して、発散できることはもちろんあります。しかし、同じ年頃の子供を持ったママさんとは、分かり合えることがたくさんです。妊娠中に病院で開催される母親教室に積極的に参加してみる。市町村での検診で一緒になったママさんに話しかけてみる。など、ママ友を作るといいでしょう。

子育ての不安や悩みを相談しあったり、一緒に買い物へ出かけたり。楽しみも増えるはずです。お友達付き合いが苦手な人もいるでしょうが、子供のためにも少し積極的になってみませんか?

夫に対してイライラしない

イライラすると、つい感情的になってしまうものです。不満がある時に、無言で大きな音を立ててお皿を洗ったり、夫へつい強い口調で不満を言ったり。そうなると、落ち着いて話もできません。

夫側からしたら、なぜそんなに怒っているのかわからない、という場合もあります。(言わなくてもわかってよという不満は置いといて)自分もいきなり怒鳴られたりしたら、冷静に相手の言うことを聞き入れることは出来ませんよね。相手も同じなのです。まずは、落ち着いて相手に接することが大切です。

父親になるのはゆっくりでいいと思ってあげて

男の人は自分の身体の中で赤ちゃんを育てるわけではないので、父親になるという実感がないまま、赤ちゃんが生まれてきます。生まれ持った母性で、生まれてきてすぐに母親になる女性とは違い、男性は生まれたばかりの赤ちゃんを、どうしたらいいのかわかりません。

父親としての自覚は徐々に芽生えてくるものなのです。生まれたよ、はい、お父さんだよ、と言われても、その瞬間に父性が目覚めるものではないと理解してあげてください。子育てしながら、夫を育てるのは大変だし面倒だと思われるかもしれませんが、夫を父親として教育しましょう。育児を手伝ってくれたら大げさなくらいに褒める。家事を手伝ってくれたら大げさに感謝する。人は褒められると嬉しいもので、またやろうと思うものなのです。最初は大変だと思いますが、最初が肝心なのです。

他のイクメンパパと比べない

お友達の旦那さんはイクメンで育児も家事もすごく積極的にやってくれるのに、なぜうちは違うのか。などと、他人の家と比べないであげてください。家事を自分から手伝える男性はそういません。お友達のご主人のほうが珍しいと思ってください。人は家庭環境で色々と違ってくるものです。ご主人は家事の手伝いには気がつかない部分があるかもしれませんが、きっと他の部分でいいところがいっぱいあるのです。

男性は他人と比べられるのを嫌います。比べて、誰々さんのほうが出来るなどと指摘すると、プライドを傷つけることになり、逆効果です。夫に手伝いをしてほしい、助けてほしい時は他人と比べてはいけません。

産後クライシスになったことを素直に夫に伝える

多くの男性は、奥さんが思っていることを言葉なしに感じ取ることは苦手です。しかも、結婚してまだそれほどの年月がたっていないなら尚更です。黙っていても察してほしい、言われなくてもやってほしい。そう思ってしまうのはよくわかりますが、男性と女性はそもそも違う脳を持っている生き物なのです。

一人で抱え込まず、思っていることがあったら素直に伝えてみましょう。その際、感情的にならず、落ち着いて話しましょう。もしかしたら夫の方は手伝いたいけれど、どのタイミングでやったらいいかわからない、言ってくれたほうが助かる。と思っているかもしれません。お互い、赤の他人が一緒になったのです。少しずつ相手を理解していって夫婦の形を作っていくのです。歩み寄りも大切なことなのです。

夫にスキンシップをとる

出産をしたら、ホルモンの関係や母性が夫を男として、遠ざけてしまう場合があります。性生活を拒むようになったり、赤ちゃんの可愛い口と比べたら夫の口が大きくて何故か気持ちが悪く思えてしまったり。けれど、夫は悪くないのですよね。むげに夫を退けたら夫を傷つけることになってしまいます。

出産の時に会陰切開をしているので、セックスをするのがまだ怖い。と、素直に伝えてみてはいかがでしょうか。待ってほしいと、気持ちを伝えましょう。あなたのことが嫌いになったわけではないの。と話してみましょう。セックスがなくても、出かける時は手をつないだり、朝の見送りの時にキスをしたり。そんな風にスキンシップを欠かさずにいれば、夫もきっとわかってくれるはずです。

産後クライシスになった妻に夫側ができる4つの乗り越え方

それでは、夫のほうができることはあるでしょうか。産後クライシスは、妻が夫を嫌いになってしまうケースのほうが多いとされています。そうなると、夫側が努力をしないといけない場面が多くありそうですね。

妻が一人になれる時間を作ってあげる

赤ちゃんを産んだ女性は、心も体も疲れ切っています。出産は人生の中での大仕事。昔はお産で命を落とす人がいたほど、大変なことなのです。初めての育児は分からないことばかりで、思うようにならないことが多々あります。24時間休みはありません。自分も仕事をしているなんて言ったら絶対に駄目です。だって奥さんには一人になる時間がないのですから。

出産後に一番ストレスを感じることは、「一人になる時間がない」ことを挙げる人が多いほど、妻にとっては一人の時間が大切なのです。一日の中で30分でも1時間でも、奥さんが一人になれる時間を作ってあげてください。一人でゆっくりお風呂に浸かる時間を持たせてあげる、買い物へ一人で行かせてあげるなど、努力して妻を短時間でもいいので育児から解放させてあげてください。妻にとって、その短い時間が心をリフレッシュさせることができる大事な時間となるのです。

イクメンを見習って協力的に家事や子育てを手伝う

育児に家事にと、妻は手一杯になっています。そんな妻に協力するために、ぜひ出来ることを手伝ってあげてください。それも、『積極的にやる』というところがポイントです。

最初は慣れない家事も、やっていくうちに手際がよくなってくるはずです。妻が何をしてほしいのか、聞くことも大切です。手伝ってほしいことではないことをして、「余計なことをして」と思われてしまってはマイナスになってしまいます。そして徐々に聞かずにできるようになれたらOKです。そんな行動が産後クライシスを回避することになるでしょう。

子育ては二人でやるものという認識を持つ

昔の日本は、夫は外に出て仕事に専念し、妻は家庭に入り子育てに勤しむ。そんな家庭が多かったのですが、現在は男女平等、女性も仕事を持つ時代です。子育ても夫婦が協力してするのが大事です。「女が子育てをするものだ」などという考えをもし持っていたら捨てましょう。子供は2人で育てるものなのですから。

産後クライシスによる妻の体の変化を理解する

女性は妊娠中、出産で身体の変化がとても大きく、ホルモンのバランスも乱れます。これは生理上、仕方がないことで、妻自身がコントロールできることではないのです。妻がイライラしてしまうのは自然なことなのです。それを、「帰ってきたらいつもイライラして、こっちだって疲れてるんだ」などと言ってはいけません。妻の話を黙って聞いてあげましょう。話を聞いてもらえるだけで、少しはイライラも解消されるものなのです。

夫婦2人の会話を大事にする

お互いに忙しい中でこそ、夫婦の会話を大事にしましょう。妻は一日中、赤ちゃんと過ごしていて誰かと会話をしたいはずです。仕事で疲れているのは自分だけではないのです。意識して、会話をする時間を取るようにしましょう。何気ない会話でいいのです。赤ちゃんの様子を聞いてみたり、妻を労う言葉をかけるだけでも妻の心は安らぐでしょう。

【2017アンケート調査】産後の夫婦円満の秘訣はやはり「対話」にあった

Logista株式会社は、11月22日の『いい夫婦』の日を前に、0歳~未就学児までの子どもがいるお父さん、お母さん計544名に対して「産後の夫婦の対話」に関するアンケート調査を行いました。

※対話とは、互いの価値観を尊重しながらも二人で納得いく答えを出すコミュニケーションのこと。例「どこの保育園が良いと思う?」等

夫婦円満であるために「対話」は必要だと思うか

この質問に対して、夫の78%、妻の83%もの人が「とても大切だと思う」と回答しました。「まあま大切だと思う」は夫が21%、妻が16%と夫婦間の対話が大切だと認識しているのは全体の約9割にもおよびました。

産後の「対話の満足度」に関する夫婦の差

夫婦間で「対話が大切」だと認識している人は9割もいることが分かりましたが、実際に今の「対話に対する満足度」は以下のような結果になりました。「とても満足している」は夫が16.4%、妻が11.7%。「まあまあ満足している」は夫は49.3%、妻は39.0%と、夫の方が妻より今の対話に満足していると回答した人が多いことが分かりました。続いて、「やや不満」は夫26.9%、妻32.1%、「とても不満」は夫が7.5%、妻が17.1%と、やはり妻の方が不満に思っていることが明らかになりました。

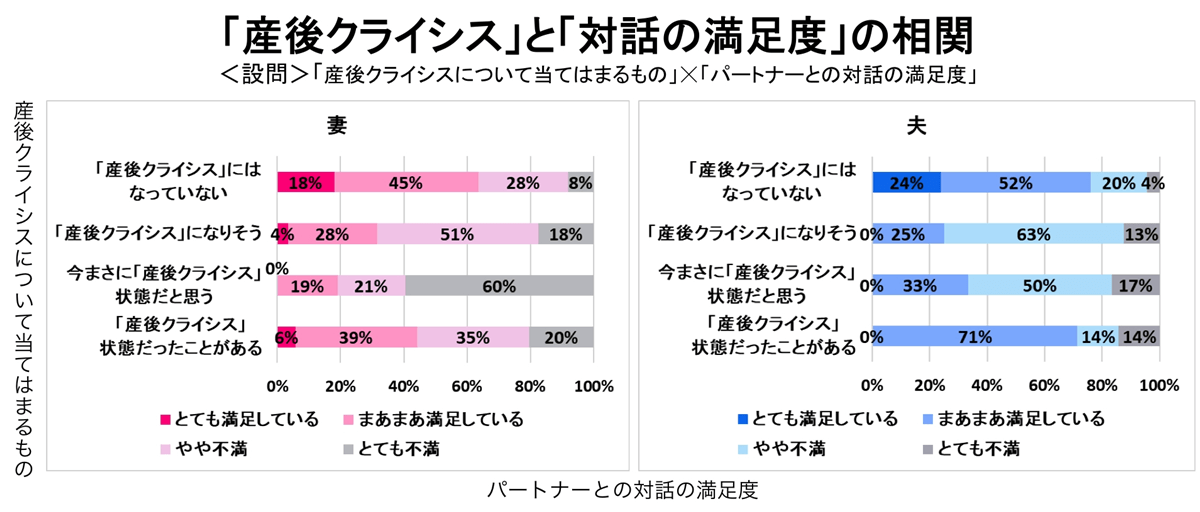

産後クライシスと対話の満足度との関係性

夫婦間での「対話の、満足度」と「産後の離婚危機」と呼ばれる産後クライシスやセックスレスは、夫婦仲と深い関係があることも分かりました。また、夫より妻の方が「対話の満足度が低い」ことから、産後クライシスに陥りやすいことも明らかになりました。

参考サイト:PR TIMES

産後クライシスは夫婦愛を確かめるためにの大切な試練

実は、産後クライシスは夫婦にとって必要なことだと言われています。子供が出来て、これからどんな家庭を築いていくか、それを試されているのだというのです。赤ちゃんはこちらが思うとおりにはいきません。好きな時に泣いて、好きな時に寝て、好きな時におっぱいを飲みます。この時間に寝てほしいから寝るなんてことはないのです。そんな風に、人生は思い通りにいくものではない、ということを赤ちゃんが教えてくれているのかもしれません。

そして、パパとママがどのようにしてそれを乗り越えていくか、見ているのかもしれません。妻は夫へただ不満を募らせるだけではなく、状況を伝えることやストレスをいかにして発散させるか。夫は理不尽なことがあっても、懐を深く持ち、何事にも対処できるよう。家庭での夫婦のあり方やこれから起こるであろう困難へ立ち向かう試練を乗り越える力を、産後クライシスを乗り越えることでつけていくのです。

[8]カウンセリングを受けるなど夫婦で産後クライシスを解決しましょう

産後クライシスを克服するために、夫婦で克服するのが難しいときには、カウンセリングを受けることも解決策のひとつです。前向きに2人で生きていくために、他人の力を借りるのもいいでしょう。

また、どちらかの実家に赤ちゃんを預けて2人きりでランチをするなど、数時間だけでも2人で過ごす時間を取れるといいですね。実家が近くにない場合は、短時間だけ預かってくれるベビーシッターさんを頼むなどしてみてもいいのではないでしょうか。市町村でやっている相談会などに出向いてもいいですし、環境を変えるために出来ることがあったらチャレンジしてみませんか。

誰にだって不安、不満はあります。思い通りにならないことだっていっぱいあります。それを助け合うのが夫婦なのです。家族なのです。思いやりを持つことは大事です。何かあった時に、思いやりさえあれば相手にちゃんと伝わります。自分が産後クライシスかもしれない、と思った方達が、これを読んだことで、産後クライシスを乗り越える助けとなることを願います。