退職代行はSNSで拡散されたことをきっかけにメディアにも取り上げられるようになってきましたが、実際のところどんなサービスなのでしょうか。話題となった違法性の問題、利用するなら知っておきたいトラブル事例とその対策などを調べました。目次を活用しながらご覧ください。

退職代行とは何か

退職代行はその名の通り、退職したいと思っている人が「退職の意思表示」を業者に代行してもらうサービス全般を指します。あらゆる退職に関する連絡を代行してもらうなど、「退職にかかる労力」を軽減することができるものです。まずは退職代行というサービスを分類しながらご紹介します。

どこが退職代行をやっているのか

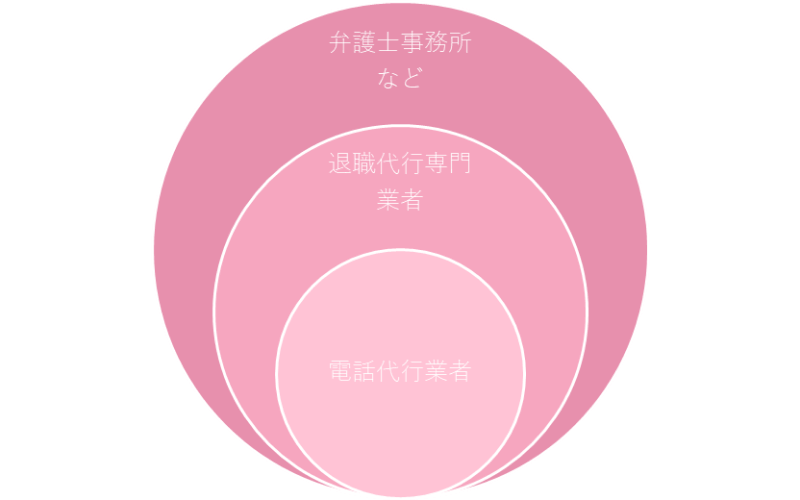

実際どういったところが退職代行サービスを提供しているかというと、大きく次の3つに分類することができます。

- 退職代行の専門業者

退職代行を専門にしているところで、EXITさんやSARABAさんが代表的です。

- 電話代行業者

謝罪代行やクレーム対応代行など電話を代行してくれるところで、数あるサービスの一環として退職代行サービスを取り扱っています。退職代行を専門にしているわけではないので、「退職」ということに関する対応範囲は狭いものが多いです。 - 法律の専門家

弁護士事務所が有名ですが、司法書士さんなどの一部には代理や内容証明といった形で退職代行サービスをしているところがあります。しかしながら、弁護士さんだから、司法書士さんだからといって必ずしも退職代行サービスを展開しているわけではありません。

このサービス提供元の違いは、退職代行のサポート範囲にかかわってきます。

サポート範囲は次の通りです。

意思表示の代行、伝達が主な退職代行

退職代行業者、電話代行業者がこれに当たります。場合によっては「交渉内容の伝達」を行うところもありますが、基本的には業者が利用者の「意思表示」を伝達しているところが主です。司法書士さんなどは内容証明書としての書面作成を提供しているところもあります。

退職に関連する交渉なども代行する退職代行

残業代支払いの交渉なども含めたサービスはこちらに分類されます。こちらは弁護士さんによって提供されています。

図:筆者作成

電話代行業者、退職代行専門業者、弁護士事務所の順にできる範囲が広くなっていくイメージです。もちろん各々の全ての業者さんがこちらのパターンに当てはまるわけではありませんのでご注意ください。

では、なぜサービスの提供元によってできる範囲が異なってくるのでしょうか。この話は退職代行の違法性の有無ともかかわりますので、次項で説明していきます。

退職代行は合法か違法か

退職代行サービスが話題になったとき、「合法なのか?」「違法なのか?」といった議論も話題になりました。いざ利用するとなると、こうした問題も気になるところだと思います。この項目では、そんな退職代行サービスをどう捉えるか、について触れていきます。

結論「合法か違法かはグレーゾーン」

結局のところ、退職代行サービスは「合法とも違法とも判断できない」ので、現時点ではグレーゾーンであるというのが当記事としての結論です。というのも、問題となっている法律の解釈が非常に難しいからです。

何が問題になるのか?

問題になっている、争点になりそうだと言われている法律はこちらです。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件 – 22 – 及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般 の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、 又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段 の定めがある場合は、この限りでない。

引用元:首相官邸の資料PDF

この法律は、弁護士、弁護士事務所ではない人が有償でのサービスとして「法律事務」を行ってはならない、という内容のものです。資格を持たない退職代行業者は、法律事務を行うと違法になってしまうので、ここにある「法律事務」に退職代行は含まれるのか否か、ということが問題になっています。

合法とする考え

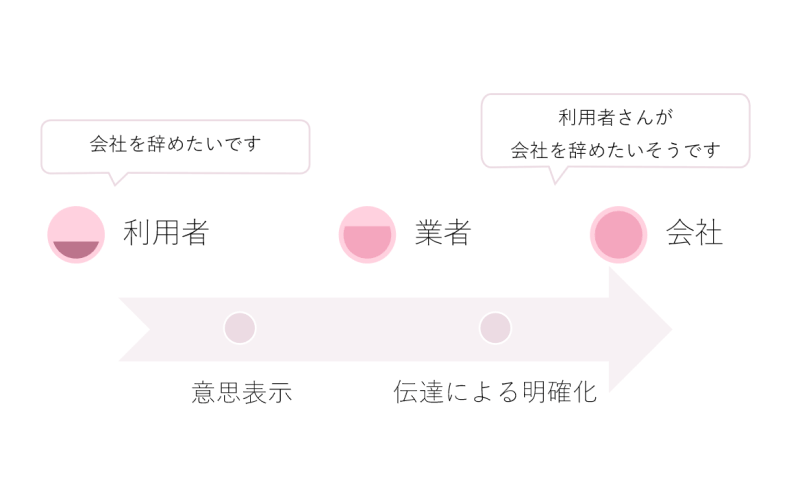

図:筆者作成

この図のように、本人の意思決定が先にあって、業者は伝言しているだけと捉えることで合法とする考え方があります。

業者は「伝言」という態度に徹底することで、代理や交渉も行っていません。だから合法である可能性が高いです、という考えです。このため、弁護士ではない退職代行業者がサービスを提供するときには「交渉」をしないなど、サポート範囲が変わってしまうのです。

参照元:労働問題弁護士ナビ「【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準」

違法とする考え

そもそも「退職の意思を伝達」するという行為そのものが違法なのではないか、とする考え方も存在します。中野駅前総合法律事務所さんが2018年10月に公開した記事内の「その他の法律事務」についての見解が非常に分かりやすいので引用させていただきます。

「その他の法律事務」とは、法律上の効果を発生、変更する事項の処理や、保全、明確化する事項の処理をいいます(東京地方裁判所平成29年2月20日判決・東京地方裁判所平成29年(ワ)第299号参照)。

簡単に言うと、「退職」の意思表示を本人に代わり会社に伝えるということは「労働契約の終了」という法律上の効果を発生させるものなので、「その他の法律事務」に該当するのではないかと思われます。

引用元:中野駅前総合法律事務所「退職代行弁護士が語る!退職代行と弁護士法違反の全て」

「伝言」自体が「退職を明確にする」というイメージですね。

図:筆者作成

しかしながら、ご紹介したこれらの考え方はあくまで数ある解釈のうちの2ケースであり、2019年4月現在、裁判所がどういった解釈をするかはまだ分からないのが現状です。

今後利用できなくなる可能性もある!?

判例を待つのみ

2019年4月現在、裁判所が退職代行についての見解を述べたことはまだありません。判例もまだありません。法律や判例を見て「こういった解釈ができるぞ」と私たちがあれこれ考えることはできますが、判断するのは裁判所ですので、複雑に込み入った「退職代行」は合法とも違法とも言い切れないというのが結論になってしまうのです。

もし「違法」という判例が出たらどうなる?

もし退職代行が違法であると判断された場合、資格のない退職代行業者はサービスを提供できなくなりますので、今後そういった業者は利用できなくなる可能性があります。その場合は、弁護士さんに依頼することが最もスタンダードになると思われます。

利用することを考えている方は、こうした事実があることを踏まえて検討してください。

退職代行でのトラブルはあるか?

この項目では、実際に退職代行サービスを利用するのであれば知っておきたい、本当に退職できるのかどうか、トラブルなどはないのか、詐欺の可能性はあるのか、などをまとめました。退職代行サービスとのトラブル、辞めた会社とのトラブルに分けてご紹介します。

退職代行サービスとのトラブル対策

詐欺・実行されないなどのトラブルはない

弁護士さんに依頼するならともかく、業者さんとなると詐欺などの悪質業者に当たらないかが心配になると思います。しかし、退職代行サービスは非常に競争率の高いサービスです。

厚生労働省によれば、平成29年の離職者数は788万1000人、退職代行業者を1回利用するときの費用はだいたい3~5万ですので、もしも離職するひと全員が退職代行サービスを利用したとなれば、約4000万円の市場規模になります。

こうしたサービスが流行して、日本人の離職へのハードルが下がればもっと成長するかもしれない市場です。詐欺をするよりも誠実に対応したほうが儲かりますし、SNSでそのサービスの存在を広く知られたように、悪質であれば同じように情報が広まりますので詐欺をしていれば潰れてしまうでしょう。

詐欺をしても儲かるとは言えない業界なので、詐欺の心配は低いと考えられます。

参照元:厚生労働省 平成29年雇用動向調査結果の概要「入職と離職の推移」

退職に失敗したケース

結論からいえば、労働基本法により退職そのものは権利として原則自由にできると定められていますので、本来であれば退職できなかったケースはそうそう存在しないはずです。

退職代行業者のサイトを調べてみると、稀に退職率「ほぼ100%」などと書かれていることがありますが、こうしたケースは失敗ではなく、途中で思い直してやめたような事例も含めているのだと考えられます。他には、社長が会社を辞めたいといった非常に特殊なケースもあったようです。

従業員のことなどを考えると業者も簡単に請け負うことはできませんから、「退職させられなかった」としても、これは仕方ないと言えそうですね。

退職そのものではなく、退職後のトラブルを失敗と呼んでいる場合もあります。退職後のトラブルについては、会社とのトラブルの項目でご紹介します。

退職代行サービスとの連絡が取れないケース

退職代行サービスが詐欺をするために連絡を絶つというのは、先程もご説明したとおり考え辛いです。しかしながら、サービスのサポート範囲を勘違いしていたことで「連絡が取れない」というトラブルに繋がるケースがあります。

たとえば退職代行業者のサービスサポート範囲が「退職の意思の伝言」のみであれば退職するまでのサポートは含まれないことになります。ここの認識の違いで「退職後のトラブルやサポートを対応して欲しかったのに、連絡が取れない」といった声があがるケースは少なくないようです。

失敗しないためには?

こうした退職代行サービスとのトラブルを防ぐためには

- 退職代行サービスのサポート範囲の確認

- 退職代行サービスのサポート期間の確認

が必要です。自分に合った業者さん・弁護士さんを選びましょう。

辞めた会社とのトラブル・失敗事例と対策

離職票などの必要書類が届かないケース

退職代行サービスを利用したあとの書類の受け取り・提出などは郵送で行うことが一般的です。このため、せっかく退職できたのに、離職票などの必要書類が届かないことがあります。退職するときに会社からもらっておくべき物リストと、届かないときの対策をリストにしておくのでぜひ参考にしてください。

- 離職票

会社には交付義務があるので、催促して大丈夫です。ハローワークに相談し、そちらから催促してもらう方法もあります。 - 雇用保険被保険者証

会社で預かっている場合に返還されるものですが、紛失扱いでハローワークで再発行することができます。 - 年金手帳

これも会社で預かっている場合に返還されるものです。年金事務所で再発行が可能です。 - 健康保険資格喪失証明書

発行してくれる会社がほとんどですが、そうでない会社もあります。年金事務所に相談し、発行することができます。 - 源泉徴収票

会社には発行義務があるので、催促して大丈夫です。こちらもどうしてもの場合にはハローワークに相談してみましょう。

参照元:

ハローワーク利用案内

年金手帳を紛失又はき損したとき|日本年金機構

損害賠償を請求されるケース

辞めることで損害賠償を請求する、といった脅しをかけられる場合がありますが、基本的には請求したとしても裁判で認められるケースは稀です。

基本的な考え方として、雇用契約時点でそのような賠償金等の条件を定めていないのだから認められないとされています。仮に契約書にそういった内容があったとしても、労働基準法に違反するので、違約金や賠償金の予定を契約させることはできないことになっています。

引継ぎが不十分だったとして実害が生じた、と賠償金を請求することは不可能ではありませんが労働新聞社「退職者への損害賠償請求事件(横浜地判平29・3・30) 業務引き継がず退職した元従業員に1千万円請求!? 不当訴訟での会社の違法行為」のように不当であるとして退けられた例もあります。

ケースバイケースになりますが、原則、賠償金の請求はできません。しかし、自分は特殊なケースだから不安だと思う方は専門家に相談しましょう。

退職に関する法律は、こちらのサイトさんも分かりやすいので参考にしてみてください。

参考リンク:クエストリーガルラボ「最短2週間で退職可!労働基準法・民法上のルールと退職手続きの流れ」

嫌がらせを受けるケース

退職後、上司が家に来たり、何度も電話をかけてくるなどの嫌がらせを受けるケースも稀にあるそうです。退職代行業者が「来ないでくださいと言っています」と伝えることはできますが、強制力はありません。こうしたケースを根本的に解決するとなると、やはり法律家に相談するのが確実になります。

失敗しないためには?

- 書類などは早めに請求し、必要に応じて催促する

- 賠償金の請求をされても焦らずに調べ、相談して対応する

- 最低限の配慮はする

退職代行を使うということはそこまでの余裕がない方もいらっしゃるかもしれませんが、書面でいいから引継ぎをしておく、繁忙期は一応避けるなどの配慮をするのが無難かもしれません。

退職代行を使うなら

すでに説明した通り、退職代行にも種類があり、できる分野とそうでない分野があります。退職代行を利用すると決めたなら、ミスマッチによる失敗をしないためにも、自分に合ったところを選びましょう。

選び方

選び方自分の目的に合ったタイプを選ぶ

「どう退職したいのか?」を考えてください。ただ退職できればいいのか、残業代不払いや有休消化の交渉も含めて代行して欲しいのかによって、使えるサービスが変わります。ここまでは任せたい、ここからなら妥協していい、などある程度のラインを決めておきましょう。

「退職の意思を伝えること」だけ代行して欲しい方

つまり、交渉事は任せなくてもいい方向けです。サポート期間や範囲は業者により異なりますので、注意して選んでください。

- 電話代行業者

- 退職代行専門業者

EXITさん、辞めるんです さん、退職代行ニコイチ さん など

- 司法書士・行政書士

内容証明書等で、書面の作成をお願いできるサービスを提供しているところがありますが、書士さんによっては専門ではない、受け付けていない方もいらっしゃいますので、事前に確認してから相談するといいでしょう。

退職に関する交渉やトラブル対応も含めて代行して欲しい方

残業代の支払い、保険の手続き、有給休暇の交渉など、法律的な交渉事はやはり弁護士さんに依頼することになります。丸投げしてしまいたいとなると弁護士さんがおすすめですが、費用もかかりますのでお財布と相談しながら決めてください。

たとえば汐留パートナーズ法律事務所さんなどがあります。

急速に広まったサービスである退職代行は、比較的最近開拓されたばかりということで、ご紹介してきた通り整備されていない部分もたくさんあります。よく検討したうえで、無理のないようにご活用いただければと思います。

※この記事を書いた人は法律の専門家ではありません。