最近よく目にするようになったワークライフバランス(仕事と生活の調和)という言葉ですが、一般的に知られる意味と定義は少し異なっていたり、実現方法がいまいち示されていなかったりします。ここではその定義と方法を改めて整理していきます。

ワークライフバランスの定義と効果

ワークライフバランス(Work-Life Balance/WLB)は、その名の通り仕事と生活を調和させる、調整するという意味です。

「本当にそのままじゃん」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、厳密にはどうやって調和させるのかという点について様々な解釈があります。

この「調和」に対する考え方によって様々なワークライフバランスが存在することになるため、一般的に広まっているワークライフバランスの意味と本来の意味に微妙なズレが生じたり、検索してみると様々な定義が書いてあったりと、一律にこれと言える定義が見当たらないことが多いです。ここからは、そんなワークライフバランスの定義や背景を改めて整理したあと、実現に向けた具体的行動を取り上げていきます。

本来の定義:仕事と生活を充実させるための取り組み(手段)

本来、ワークライフバランスは、仕事と生活の両方を充実させるための取り組みのことを指します。

たとえば国が策定しているワークライフバランス憲章(2007年策定)では、仕事と生活の調和が実現した社会についてこのような定義を設けています。

「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」

引用元:内閣府男女共同参画「仕事と生活の調和推進」サイト「仕事と生活の調和とは(定義)」

ご覧の通りこの定義は「仕事と生活の調和が実現した社会」についてのものであり、肝心の「仕事と生活の調和そのものがどのような状態であるのか」について細分化した定義はありません。定義というから読んではみたものの、なんだか判然としない気持ちになりますね。

というのも仕方のない話で、この「仕事と生活の調和」というのはあくまで行動であり、手段ですから、具体的な定義のしようがないのです。こういう社会を実現する・こういう効果を得るために「ワークライフバランス(仕事と生活の調和)」を実現します、という話なので、手段であるワークライフバランスの中身は変化してしまいます。

ですから、色々な記事を読んでも違うことが書いてあるのは、むしろ当然のことなのです。

ワークライフバランスの本質「充実させるための取り組み」とは

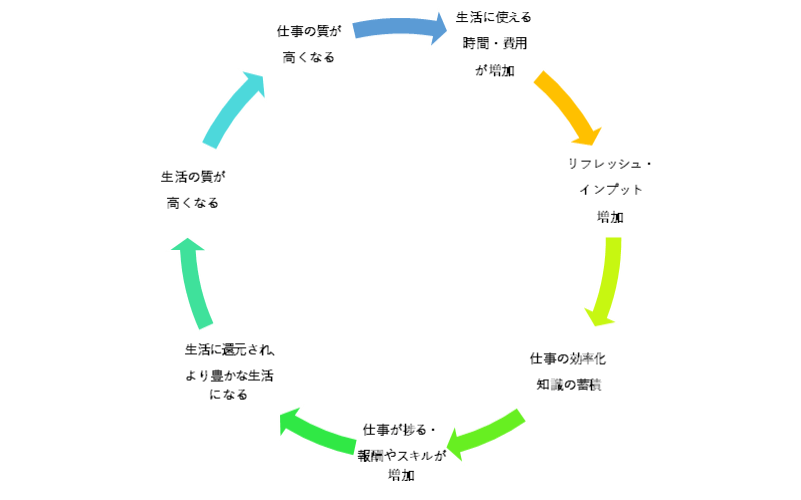

ワークライフバランスの根幹には、仕事と生活の充実により相乗効果が生じるため、どちらもさらに充実させることができるという考え方があります。

たとえば、仕事が捗り、個人に使える時間やお金が増えることでプライベートが充実し、プライベートが充実することでリフレッシュやインプットが捗るとします。すると高いコンディションで仕事をすることができ、必要な知識がより蓄積され、さらに仕事が捗るといった、下の図のような良い循環が期待できるという考え方です。

図:筆者作成

図以外にも、

- プライベートで交流が広がり、そこでの交友関係が仕事に繋がる

- 男女問わず家事育児と仕事の調整が当たり前になることで、キャリアを諦める必要がなくなり、仕事に力が入る

といった様々な相乗効果を考えることができます。

この相乗効果のことは、ワークライフシナジーと呼ばれることもあります。こうした相乗効果を得られるように「仕事と生活を調和」させよう、という考え方がワークライフバランスなのです。

二者択一であるという勘違い

一般的なイメージとしてなんとなく定着しつつあるワークライフバランスは「仕事とプライベートをきっちりと分け、それぞれの時間をしっかりと取ることでバランスを取ろう」というものが多いのではないでしょうか。

しかし、実際はそのような「きっちりと分け」「瞬間的に2つを選択していく」といった考え方はワークライフバランスの考え方とは少々異なります。

仕事と生活は、二者択一ではありません。

仕事と生活は二者択一の関係であると考えてしまうと、たとえばこのような勘違いが生じてしまいます。

- どちらかを取ればどちらかは諦めなければならない(トレードオフ)

- 仕事と生活の時間配分を変えることで調整をする制度である

どちらかしか取れないので、どちらかを犠牲にしよう、という話になってしまうわけです。

しかし、これでは「どちらも充実させる」という目的は達成されないわけですから、本来のワークライフバランスとはかけ離れていることになります。

ですから、厳密に言うと「仕事と生活は二者択一」という考え方はワークライフバランスとは異なってしまうのです。

ワークライフバランスの問題点

ワークライフバランスの日本での歴史はまだ浅く、労働環境やインフラが整っておらず現実としては上手くいかない問題点もあります。

ここでは、会社側の問題と、労働者個人側の問題に分けて順にご説明していきます。

会社側の問題

仕事と生活を分断できるという勘違い

仕事と生活は密接な関わりがあり、仕事で得たものがプライベートに、プライベートで得たものが仕事に生かされたりと、二つは循環する関係にあります。

どちらも人生の一部ですから仕事と生活(プライベート)を分断するのは現実的ではありません。

「仕事と生活を分断できる」というふうに前提を取り違えてしまうと、適切な施策ができない恐れがあります。

たとえば、先ほど述べたように仕事と生活のバランスを取ることを「時間配分を変える」と捉えることで労働時間についての改善を行っているところもあります。

確かに、労働時間の調整も必要かもしれません。

しかしながら、労働時間の調整だけを行うと、残業がなくなり、残業代が減ることで給与が下がってしまい、不満に繋がっているケースも存在します。

株式会社マクロミルの調査「働き方改革に関する意識調査」によれば、長時間労働の見直しを行っている会社に勤務している人の約21%が「給与が下がった」と答えています。5人に1人が下がっているとなると、とても他人事とは考えられない割合です。

仕事はしているのに、労働時間が減っているだけで給与が下がってしまったのだとすると、ワークライフバランスの「調和」部分は達成できているかもしれませんが「双方を充実させる」ことはできていないと言えます。

日本の労働環境においては労働時間で評価するという方法が多いので、こうした評価方法についても見直さなくてはなりません。

「双方の充実」とは非常に難しいことですが、その前提を見落としてしまえば見当違いな施策になることもあります。ワークライフバランスの本質を捉えて制度に落とし込んでいくことが必要になるでしょう。

インフラの問題

労働時間だけで解決しないのであれば、働き方そのものをより柔軟かつ多様にしていく必要があるでしょう。

たとえばこのような働き方が考えられます。

- 介護や育児などで一定の場所から離れることが難しい人が仕事をする・留学しながら仕事するといった用途としての、リモートワーク導入

- 勤務時間の何パーセントかを自分の好きなことに使っていいとし、この時間を利用してインプットやプライベートの作業が可能になる

- 出勤日そのものを少なくする選択肢を作る

しかし、こうした働き方の中には、社用パソコンを持ち出すことが出来ない、セキュリティ対策の面で不安がある、といった問題が実現を阻害しているものもあります。

もっと言えば、会社や保育園、習い事等の場所への移動時間を少なくする(もしくは、より有効に活用できる)手段が登場すれば、それだけでも十分1日の生産性・効率は上がるでしょう。

多様な働き方を可能にするインフラが追い付いていない、というのが現状ですから、インフラの整備といったところも問題として挙げられます。

ここまで読んでくださった方の中には「会社側の問題だ」と考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、個人もこの変化に対応しなければならない可能性があります。

労働者個人の問題

前述した労働時間と給与の問題は、最も目立った問題ですが、もしこれに合わせて評価方法を変えた場合、その多くが「成果主義」となるでしょう。受け持つ業務によってどういった成果(会社の利益になること)が生まれたのか、が問われることになります。

このとき、考えなければならないのは

- 成果を出せない人はどうなるのか

- 成果を出せない人は単純労働に回るのか

- そもそも成果とはどう定義されるべきなのか

- 成果が基準になることで新たな格差が生まれるのではないか

など、そうした制度が導入された場合どのような影響があるのか、ということです。少し考えただけでも様々な懸念事項が浮かびます。

こうした時代が来るかもしれないことを念頭に、私たち労働者側は成果を出せるよう、個人の力が求められることを前提に、自分はどう選択していくのかを考えて行動することが大切になってくるでしょう。

「パラレルキャリア」という言葉を、初めて耳にする方もいらっしゃると思います。近年注目されているこの「パラレルキャリア」は、本業を持ちながら自分自身の生活や人生を豊かにするために他のことを始めるというものです。今回はこの「パラレルキャリア」に[…]

ワークライフバランス(インテグレーション)の実現・個人ができること

ワークライフバランスを実現するにあたって、制度・インフラ的な問題はさておき、私たち個人ができることもあります。まずは、その実行のヒントになりそうなワークライフインテグレーションという新しい考え方についてご説明し、具体的な行動について触れたいと思います。

ワークライフインテグレーションとは

ワークライフインテグレーション(WLI)はワークライフバランスから発展させた考え方です。

基本的な「仕事と生活の充実」という目的は変わりませんが、前提が異なります。調和というよりは、仕事と生活は同じ人生の一部なのだから、別々に考えるのをやめて「統合(共生)」させようという考え方です。

| ワークライフバランス | 仕事と生活、別々のものを調和させる |

| ワークライフインテグレーション | 仕事と生活は同じ人生の一部として扱う |

たとえば、夕食を作ることにたとえて考えてみましょう。

夕食のメインはオムライスで、サイドメニューはコンソメスープです。

夕食として2つを食べるので、作るときの手順は2つ作ることを前提に、共通する材料や工程(たとえば玉ねぎを切って炒めるだとか)は一緒にしてしまうことがほとんどでしょう。わざわざ、オムライスの分を切って火を通してから、今度はスープに使う分を切って炒める、というのはあまり効率が良いとは言えないですよね。

同じように、仕事と生活についても「仕事はこう」「生活はこう」と分けてしまうのではなく、その2つを前提にどう時間を使えばどんなふうに日々のタスクを消化すれば、その時間でなにができるのか、空いた時間はどう使えばいいのかを考えて活用していきます。

どうすれば自分が納得できるか

ワークライフバランスも、ワークライフインテグレーションも、結局は「充実」というところに焦点を当てた考え方ですから、「自分にとって何が充実なのか?」を考えることが最重要です。

ワークライフバランス(インテグレーション)を導入できる個人の取り組みとしては個人でできる範囲で労働・生活環境を整備することが考えられます。

とは言え、唐突に「環境の整備」と言われても何から始めていいか困ってしまいますよね。

たとえば、具体的にはこのような方法で整備していくことができます。

- 「両立」ではなく「充実」で基準を決める

- 仕事と生活を混在させたプライオリティを設ける

- プライオリティに沿ってタスクを消化できる職場にする

- プライオリティに沿ってタスクを消化できるよう分業する

この4つについて順に触れていきます。

「両立」ではなく「充実」を基準に

両立を基準にしてしまうと、最終的には結局時間に追われる日々になってしまうケースが多いため、ワークライフバランス・インテグレーションの目的である「充実」を判断基準にしましょう。

自分がどういった生活になれば満足できるか? というところを大切に基準を決めることで、たとえ時間に追われたとしても、自分がやりたいこと、こうありたいという状況を実現しているのですから、自分にとっては良いワークライフインテグレーションを実現できているということになります。

もちろん、その基準によっては瞬間的に仕事よりもプライベートが、プライベートよりも仕事が優先的になることもあるでしょう。

たとえば、仕事の納期が迫っているから、どうしてもプライベートに時間を割くことができないし、給与にかかわるから生活にも影響が出ることを踏まえて仕事を優先する。という選択をすることもあると思います。

こんなときは、仕事と生活を短期的に見るのではなく、長期的に見ます。今は仕事を優先するけれど、それでは自分の望んでいる「子どもとの時間を大切にする(生活)」という「充実」を実現できないから、納品あとは生活を優先する、といった方法もあります。

仕事と生活を混在させたプライオリティを設ける

仕事のプライオリティ、生活のプライオリティとそれぞれに分けるのではなく、2つの混在させた状態でプライオリティを設けます。こうすることで、仕事も生活も同じようにしなければならない作業や、大事にしなければならない時間を可視化できます。

ここできちんと優先順位を決めないと、なあなあにしてしまいます。この時間を取るために、どう行動するのか、ということを決めて行動していく必要があるため、優先順位を設定することをお勧めします。

プライオリティに沿ってタスクを消化できる職場にする

ワークライフバランスが実現可能な環境を用意するには、職場も整備する必要がある、という意味ですが、転職、就職先を探す際の基準にする他にもできることがあります。

たとえばいつでも業務を引き継げるように自分の業務を常に可視化・共有可能な状態にしておくことで、生活上の急な事態にも対応できる職場の周辺環境を整えることができます。

周りの人に日ごろからお願いして置く(逆に、自分がお願いされる可能性もありますね)など、制度以外に手を回せるところは回し、自分の優先順位を実現するために準備しておくと良いでしょう。

職場環境がいい会社で働きたい。これは誰しもが思っている条件のはずです。できれば、ブラック企業ではなくホワイト企業で働きたいですよね。しかし、ブラック企業ではないはずの会社なのになぜか職場環境が悪いこともあります。では、一体なぜそのような現象[…]

プライオリティに沿ってタスクを消化できるよう分業する

職場で分業することもそうですが、これは生活の中の作業にも言えることです。

- 家事・育児・介護を家庭内で分担する

- 外注する

- 自動化する

一般的なところで考えると保育園にお子さんを預けることも一種の外注ですね。ハウスクリーニングの利用、荷物の受け取りをロッカーにするなどの方法があります。

掃除ロボットの導入、食洗器の導入、家計簿をアプリ・ソフトで管理するなど

優先順位の低い作業は外注・自動化することで、自分がしなければならないこと、大事にすべきことに時間を割くことができます。

こうしたところで効率化をしていかないと、仕事も生活も取るというのは難しい現実があります。

参考元:講談社 仕事と家庭の両立なんて、無理に目指さないほうがいい(石角 友愛) | 現代ビジネス

行動リスト

以上が、個人でできるワークライフバランス(インテグレーション)導入です。リストにまとめておきますのでご活用ください。

- 「充実」を基準にする 基準を設けることで優先順位を決められる

- 仕事と生活を混在させた優先順位を作る 仕事と生活で別々にしない

- 環境を整備する1 職場の環境を整備

- 環境を整備する2 効率を上げられるよう、分業する

正直に申し上げると、会社や社会の仕組みが変わっていかなければ実現が難しいところもあります。この記事を読んでいる方は、労働者個人の方が多いかもしれません。会社にそのような仕組みを設けるよう働きかけるのも一つに手です。

仕事も生活も充実させることができるよう、ご自身に合ったワークライフバランス(インテグレーション)を見つけてください!

ワークライフの単語集(おまけ)

ワークライフバランスについて調査している中で、ワークライフインテグレーションだけでなく、様々な「ワークライフなんとか」を見つけました。せっかくなので単語集にまとめてみました。ぜひご活用ください!

| 単語 | 意味 | 参照元 |

|---|---|---|

| ワーク・ライフ・バランス | 仕事と生活を調和させる | 内閣府男女共同参画「仕事と生活の調和推進」サイト「仕事と生活の調和とは(定義)」 |

| ワーク・ライフ・インテグレーション | 仕事と生活に境界線を設けない | BizHint 事業の課題にヒントを届けるビジネスメディアワークライフインテグレーションとは?ワークライフバランスとの違い、取組事例をご紹介 |

| ワーク・アズ・ライフ | 寝ている時間以外はすべて仕事であり生活 | Smartwithワークアズライフとは?【ワークライフバランスとの違い】 |

| ワーク・ライフ・ミックス | 仕事と生活を一緒にしてしまう | 上場会社役員ガバナンスフォーラム(新用語・難解用語)ワーク・ライフ・ミックス |

| ワーク・ライフ・マネジメント | 仕事と生活をマネジメントすること | 日本の人事部「ワークライフマネジメント」とは? |

| ワーク・ライフ・ファシリテーション | 仕事と生活を円滑に進めるための支援 | ダイバーシティ・女性活躍推進ならクオリア「働き方改革とダイバーシティに関する用語集 」ファシリテーション |

| ワーク・ライフ・コンフリクト | 仕事と生活が対立してしまうこと | 内閣府男女共同参画「仕事と生活の調和推進」サイト「ワーク・ライフ・コンフリクトを解消し、ワーク・ライフ・バランスを実現するために」 |

| ワーク・ライフ・シナジー | 仕事と生活の相乗効果のこと | 株式会社 ワークライフシナジー研究所 ワークライフシナジー研究所 |